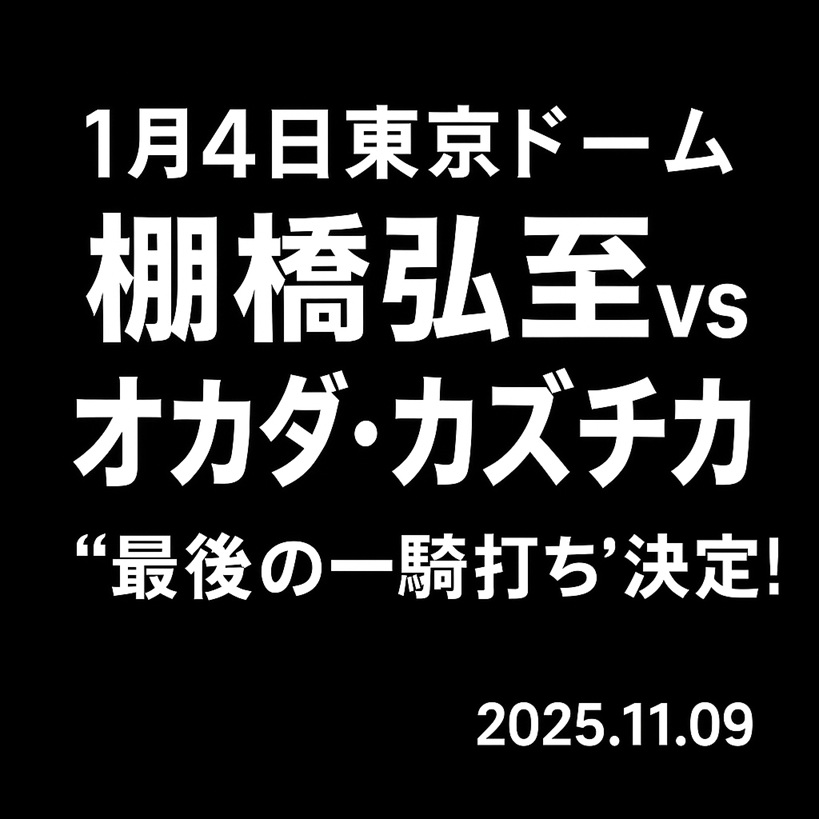

日本プロレス界のレジェンド、棚橋弘至がついにラストマッチを発表しました。舞台は2026年1月4日、東京ドーム。「“1・4”の日=新日本プロレス最大興行」において、棚橋の引退試合が実現することが、2025年11月9日の記者会見で正式決定しました。対戦相手には、長年にわたる因縁と共演歴を持つオカダ・カズチカ。プロレスファンが待ち望んだカードが、リング上でどのような物語を紡ぐのか。この記事では、決定に至る経緯、両者の歩み、そして当日に期待されるポイントを深掘りします。試合の意味を知ることで、興行前から“見るべき”理由が鮮明になります。

引退発表から対戦カード決定までの流れ

棚橋弘至が“引退”を発表

まず、棚橋弘至がいつ、どのようにして引退を発表したのかを整理します。2024年ころからリング上の言動やインタビューで「一区切り」の雰囲気を漂わせており、2025年10月には自身の引退を正式に宣言しました。記事では、「昨年10月の引退表明から1年余り、1月4日の東京ドーム大会でのラストマッチの相手がようやく決定」したと報じられています。note(ノート)+2hi-jyapw.com+2

この発表は、彼が長年にわたって築いてきた“王者”“憧れ”という存在から、“一区切り”をつける場を自ら用意したと捉えられています。観客・対戦相手・プロレス界すべてに向けての「最後の大舞台」として、1月4日東京ドームという場が選ばれたのです。

この段階で、ファン・業界ともに「対戦相手は?」という注目が一気に高まりました。

対戦相手選定の舞台裏

その後、対戦カードの動きが徐々に明らかになっていきます。2025年11月9日の東京の会見で、棚橋vsオカダ・カズチカが“正式決定”と発表されました。dx-sp.gsj.bz+2njpw.co.jp+2

なぜオカダに決まったのか、背景には以下のような要素があります:

- 棚橋とオカダ・カズチカは長年にわたる“世代交代”“王座継承”の関係性があり、リング上でも語り尽くされてきた対戦相手。

- 棚橋が「やっぱり因縁のあった相手と、もう一度やりたいという思いがあった」と語っており、オカダの名前を明確に意識していたことが伝えられています。njpw.co.jp

- 一方で、オカダは「(棚橋の引退が)寂しいじゃなく“もうやめてあげてよ”ってぐらいボコボコにしたい」という強い姿勢を見せており、勝利意欲・締めくくりの挨拶ではなく“リングで明確に勝ちにいく”という姿勢も浮き彫りになりました。njpw.co.jp

こうした背景により、観客としても「ただの引退試合」ではなく“意味のある一戦”“世代交代の象徴”としての試合に期待が集まっています。

両者のこれまでの歩みと当日の意味

棚橋弘至のキャリアハイライト

棚橋弘至は、プロレス界で“技術・カリスマ・勝負魂”を兼ね備えた稀有な選手。多くのタイトルを獲得し、数々の名勝負を生み出してきました。プロレスファンなら「新日プロレスの顔」として記憶している方も多いでしょう。

彼のキャリアは20年以上にわたり、リング上で何度も“勝者”“王者”“次世代育成者”として立ち位置を変えてきました。正直なところ、引退という言葉が彼に似合うとは感じにくいかもしれませんが、それだけに「自らの意思で区切りをつける」という選択に、評価・注目が集まっています。

当日の引退試合は、単に“ラストマッチ”というだけでなく「棚橋のこれまで」「棚橋がプロレス界に残したもの」「彼から次世代へのバトン」という意味合いも持っています。観客としては、リングの上でどんな“総決算”が見られるのか、ワクワクとともに寂しさも感じる瞬間となるでしょう。

オカダ・カズチカの立ち位置と挑戦

一方、オカダ・カズチカもまた、今ではAEWの主力選手となっていますが、新日本プロレスを代表する選手の一人。“レインメーカー”というキャッチフレーズ、王者としてのキャリア、多数の名勝負…その存在感は棚橋時代からの“次世代”を象徴してきました。

今回、引退試合の相手として選ばれたということは、オカダ自身にとっても大きな意味を持つイベントです。勝利をもって“世代バトンタッチ”を印象付けるか。あるいは棚橋が“最後に見せる一撃”に対してどのように応えるか。両者にとって“特別な一戦”になることは間違いありません。

また、補足として「引退試合なんだから“盛大なエキシビジョン”になるのでは」という意見もありますが、オカダ側のコメントからも見える通り、“ガチンコ勝負”の色が濃い対戦となることが予想されます。これが当日どのような展開を見せるか、試合前から注目です。

当日注目ポイントとファンとしての楽しみ方

注目ポイント① “最後の一撃”と“勝者”の構図

本試合で最も注目すべきは「棚橋の最後の一撃」がどうなるか、そしてオカダがその“最後”をどう受け止め、どう返すか、という点です。

棚橋は“勝つため”にリングに立つ選手ではありながらも、引退試合というフォーマットでは「感謝・総括・締めくくり」という要素が強くなります。ところが、オカダが「ボコボコにしたい」という姿勢を示している以上、この試合は“勝敗”も大きな意味を持ちそうです。勝利者こそが“次世代を背負う者”として語られることになるでしょう。

つまり、観客としては「棚橋のラストマッチだから“セレモニー的な緩やかさ”があるのでは?」と考えがちですが、実際には「ガチンコ勝負で劇的な締めくくりを見せる」という流れが濃厚です。試合構成・攻防・勝ちパターンどれを取っても見逃せません。

注目ポイント② “物語性”と“感情”の演出

また、プロレス好きが注目するのは“物語”と“感情”の演出です。棚橋 vs オカダというカードは、過去にも多くの試合を重ねてきた二人だからこそ、リング上に「それまでの歴史」「因縁」「挑戦」「継承」というストーリーが染みついています。

- 棚橋が築いた“世代”を、オカダが引き継ごうとする構図

- 過去の対戦成績・証しとしての“勝利”“敗北”

- この一戦が“最後”であるという事実が、観客の感情を高める

これらが試合前から期待を高めており、当日は観る者が“立ち会う感覚”を味わえるでしょう。試合会場だけでなく、配信・ライブビューイングで観戦する方も、その瞬間をリアルタイムで感じることができます。

注目ポイント③ “舞台”としての東京ドーム&1月4日という日付

舞台もまた象徴的です。1月4日=毎年新日本プロレスが開催する大興行であり、東京ドームというプロレス界でも最高峰のスポット。これだけでも“引退試合”として相応しい舞台設定です。

この“1・4東京ドーム”という日程・会場が持つ意味は、「最大観客」「注目度」「式典感」といった要素を兼ね備えています。棚橋の引退をこの日に据えることで、彼自身のキャリアの集大成として、またファンへの感謝の場として“格式”も演出されています。

会場の雰囲気、観客の声援、映像演出、セレモニー…引退試合ならではの“特別感”が数多く期待できます。観戦予定の方は、リングだけでなく会場の演出・歓声・場内ムードにも目を配ると、より充実した観戦体験となるでしょう。

予想される展開と見どころまとめ

試合の流れ予想

以下は私なりの予想シナリオですが、観戦の参考にしてください。

- 序盤:棚橋が「引退までにこの男とやる」と思い描いたオカダとの対戦。序盤からエモーショナルな攻防が続く。

- 中盤:両者ともに決め技・印象的ムーブを繰り出し、過去の対戦の“再演”+“進化版”が見られる。

- 終盤:棚橋がラストマッチらしく、観客の声援を背にして勝機を掴みに行くが、オカダが世代の重みを背負って逆襲。

- クライマックス:「最後の一撃」がどちらから出るか。そして勝利者が誰か。勝者には“次世代を担う者”としての印が残る。

- セレモニー:試合終了後、棚橋のラスト挨拶、花束贈呈、映像でキャリア振り返り、会場一体の祝福ムード。伝説の一夜となる可能性大です。

ファンとしての楽しむポイント

- 会場・配信共に、選手入場・BGM・リング上の演出に注目。引退試合ならではの“仕掛け”があるかも。

- “過去の対戦”を思い出しながら観ると、攻防の一つ一つに深みがあります。

- SNS・各種メディアで“その場の雰囲気”を共有するのも楽しみの一つ。グッズ・会場限定アイテムもチェックを。

- 写真や映像が即座に拡散される時代なので、“瞬間”を記録したくなったらスマホの準備を。

- 引退試合は“終わり”であると同時に“始まり”でもあります。オカダが勝者なら、彼のこれからの歩みを見守る気持ちも芽生えます。

まとめ

今回、棚橋弘至が2026年1月4日東京ドーム大会において、オカダ・カズチカと引退試合を行うという発表は、プロレス界における一つの大きな節目です。棚橋という存在が築いた年代、リング上でのドラマ、そしてその後を継ぐ世代との交錯。これらすべてを“最後の一戦”として集約するに相応しいカードと言えるでしょう。

当日は単なる“試合”ではなく、感謝・総括・継承が渾然一体となったイベント。見逃すと「その瞬間に立ち会えなかった」感が大きいのも事実です。観戦形式(会場・ライブビューイング・配信)を検討し、準備を整えておくことを強くおすすめします。

また、プロレスファンならではの楽しみ方として、この試合前後の展開(セレモニー、選手コメント、映像演出、新たな動き)にも注目してください。ラストマッチというフォーマットだからこそ、見聞きすべき“裏側”も豊富です。

いずれにしても、2026年1月4日の東京ドームにおける棚橋弘至vsオカダ・カズチカは、プロレス好きにとって「見ておくべき一戦」。その“最後の一撃”が、どんな形で歴史に刻まれるのか。ワクワクとともに、静かなる感動も抱いて当日を迎えましょう。